Bilan de la première année du cycle d’interventions

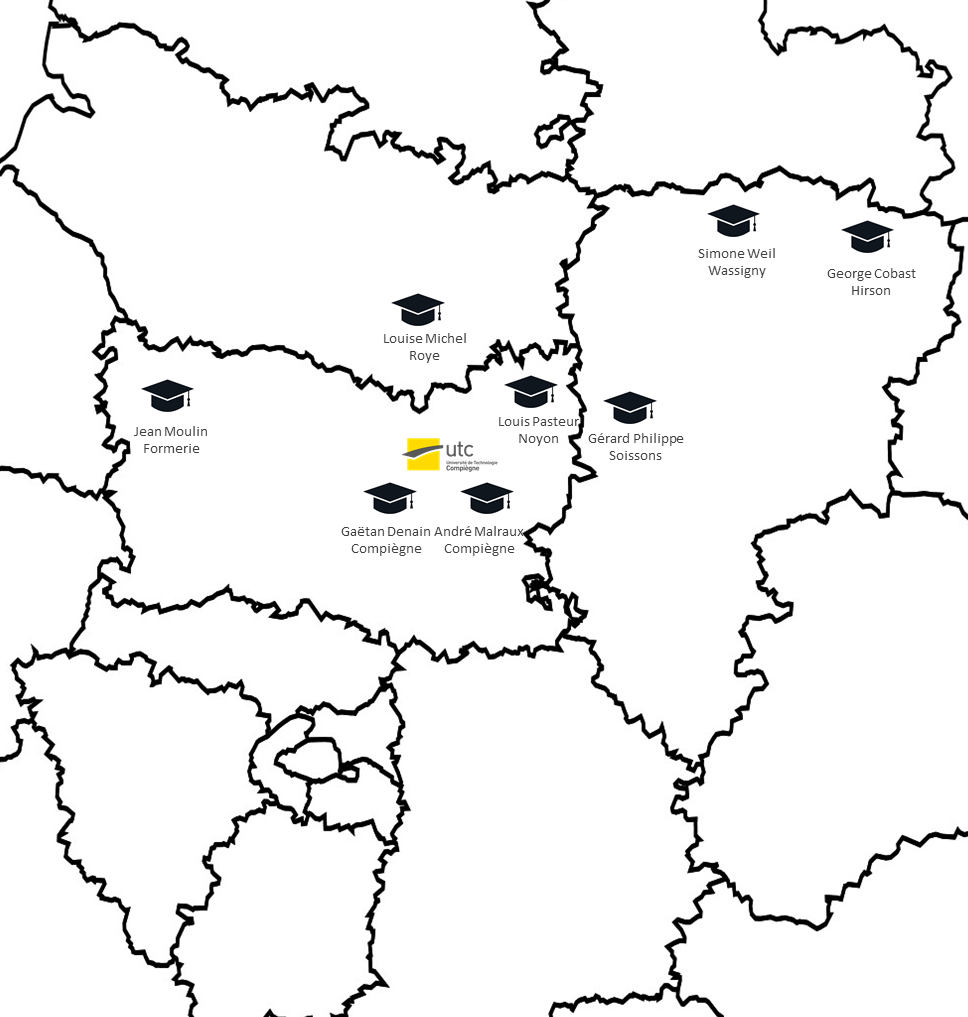

Le 7 Juillet dernier, s’est tenu la visite des élèves du collège de Soissons Gérard Philipe au sein du Centre d’Innovation, marquant la fin de la première année de la chaire Ouverture Sociale et Innovation ainsi que sa première réalisation, le cycle d’interventions “Ingénieurs et innovations”. Cette date a donc marquée la fin d’une série de 16 interventions dans différents collèges de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise ainsi que leur visite à postériori du centre d’Innovation.

Au cours de ces différentes interactions, des questionnaires ont été distribués en amont et en aval des différentes interventions aux collégiens afin de pouvoir dresser un portrait de ces élèves, mais aussi de recueillir différentes données tels que la représentation du métier d’ingénieur et du domaine scientifique et technique, l’aspiration et l’ambition scolaire, et les pratiques des élèves en rapport avec la science. La synthèse présente ci-dessous résume les différentes réponses aux différentes questions posées par ces questionnaires.